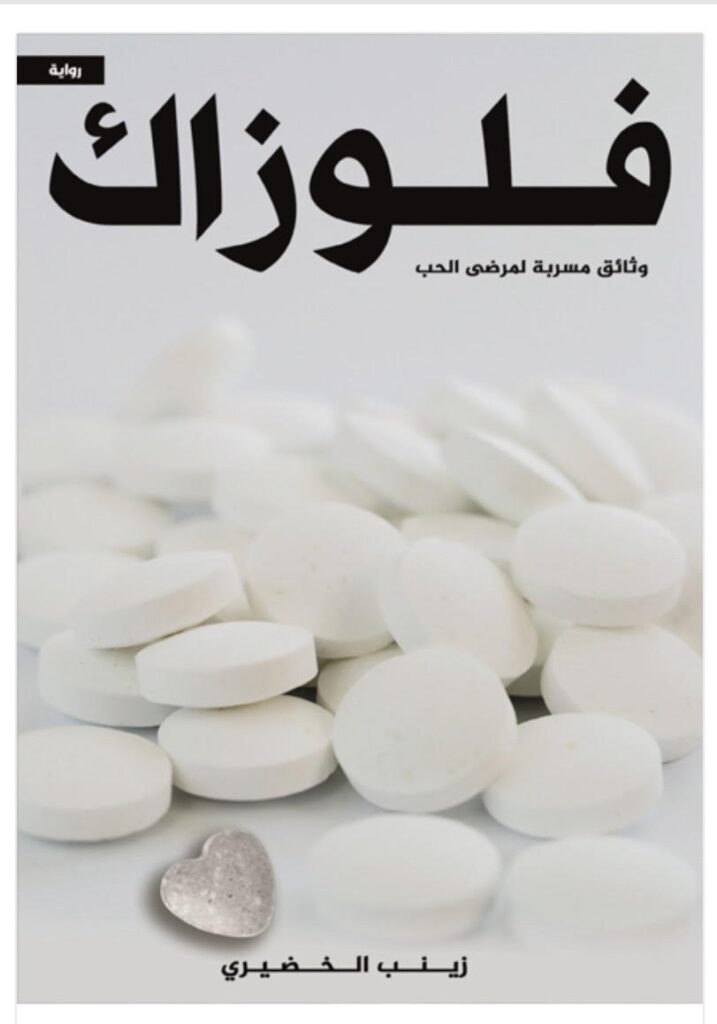

فلوزاك: حين تصبح الكتابة علاجًا والحبّ مرضًا لا يُشفى

في روايتها “فلوزاك: وثائق مسرّبة لمرضى الحب”، تقدّم الكاتبة السعودية زينب الخضيري تجربة سردية نفسية خارجة عن المألوف، تنبش عبرها العلاقات العاطفية كأعراض مرضية، وتُحول شخوصها إلى نماذج تتأرجح بين الشفاء والخذلان، بين دوار القلب ومتلازمة الورقة البيضاء. الرواية ليست مجرد حكاية، بل ملفّ علاجي مكتوب بلغة أدبية رفيعة، تنبض بالحزن والحكمة، وتحاور الذاكرة، والهوية، والكتابة، بوصفها أدوات للنجاة. في السطور التالية، قراءة نقدية في هذا العمل المميز الذي يختبر حدود الحب، وجدواه، وعلاقته المربكة بالكتابة والانتماء.

في روايتها “فلوزاك”، تسحبنا الروائية زينب الخضيري إلى عيادة أدبية/نفسية، حيث تتقاطع المصائر عند حافة الحبّ، وتنفتح الملفات السرّية للذين أصيبوا به كأنه عدوى، لا نجاة منها إلا بالاعتراف، هذه ليست رواية بالمعنى التقليدي؛ إنها تشريح نفسي متعدد الأصوات، يكتب فيه الأبطال من داخل الألم، لا من فوقه، ويتهجّون مشاعرهم لا كضحايا، بل ككائنات مكسورة تحاول النجاة بالبوح. من العنوان، تتجلى رمزية ذكية: “فلوزاك”، الاسم التجاري لدواء مضاد للاكتئاب، لا يظهر كعنوان علاجي فحسب، بل كتعويذة سردية تفتح الباب لقراءة النص كوثيقة علاج جماعي لمصابين بالحُبّ والغياب والخذلان، في هذا السياق، لا تكون الرواية سوى روشتة أدبية تُكتب بمداد المشاعر، لا بالحبر حيث تمتاز الرواية ببنية مركبة، قائمة على تعدد الأصوات، وتداخل الحكايات، وسرد متشظٍّ يبدو في ظاهره مُبعثرًا، لكنه في العمق يمارس شكلًا من أشكال العلاج النفسي القائم على الاعتراف، والتحليل، والانكشاف، كل فصل يبدو وكأنه جلسة تحليل داخل غرفة مظلمة، تضاء فقط بوميض الحبّ، أو بخوف من زيفه.ففي “أسوار ذاتية”، تبدأ الرواية بمريم، المرأة التي لا تكتب ولكنها تراقب، ترى الحياة كألبوم مشاهد تستعرضها من وراء نافذة الواقع والتديّن والخذلان. تشكّل مريم مرآة للزمن التقليدي الذي يقاوم الحداثة، وتؤسس علاقتها الغامضة مع الطبيب عبد الرحمن كتمثيل للفجوة بين مجتمع متحفظ ورغبة داخلية في التمرّد الصامت.ثم تنتقل الرواية إلى “كيمياء الوهم”، حيث نلتقي ياسر، الطبيب الذي يصاب بدوار في القلب، لا الرأس. يلاحق ظلّ امرأة لم يرَ سوى عينيها، ويكتشف أن الحب الأول لا يُنسى لأنه ببساطة… لا يكتمل. شخصيته تسير بين الرجولة المكسورة، والعاطفة غير المعلنة، وهو بذلك يعيد إنتاج نموذج الرجل الحالم المحكوم بالذاكرة أكثر من اللحظة.

“فلوزاك” لا تدور حول قصة واحدة، بل حول فكرة مركزية: الحب بوصفه اختلالًا في التوازن، لا كمالًا في العاطفة. تسرد الرواية هذه الفكرة من خلال شخصيات مختلفة: ماجد الذي يقع في حبّ ميرا افتراضيًا، ميرا التي تعاني من متلازمة الورقة البيضاء، وكأن عجزها عن الكتابة انعكاس لعجزها عن التوازن، هدير التي تنتحل شخصية ميرا وتدفع حياتها إلى الانهيار، وفاطمة التي تختفي تاركة ياسر غارقًا في متلازمة الذنب والخذلان.

كل شخصية في الرواية تمثّل متلازمة نفسية، أو بالأحرى “أعراض الحبّ” الذي لا يشبه النهايات السعيدة، بل يشبه حالات الإنكار، الانتكاس، الحنين، والهروب. حتى الحب الإلكتروني في الرواية لا ينجو من الخيبة، بل يتحول إلى “وثيقة” تُدين التواصل الزائف، وتذكّرنا بأن الكلمات وحدها ليست دليلًا كافيًا على الحضور.

الرواية تطرح أيضًا أسئلة حول الكتابة ذاتها: هل نكتب لأننا نحب؟ أم لأننا نحاول النجاة؟ ميرا الكاتبة الغارقة في العجز، تمثل فصام الكاتبة الحقيقية مع نصّها: هل هدير – الشخصية التي تكتب بدلاً من ميرا – هي انتحال أم امتداد؟ هل الكتابة أصلاً فعل فردي، أم أنها حالة جماعية من التشظي؟ في هذه الزاوية، تصبح “فلوزاك” رواية ميتا-سردية تسائل فعل الكتابة قبل أن تسردها. الأسلوب في الرواية يمتاز بجمالية لغوية عالية، تدمج بين الجملة المكثفة والحوار الموجع. لا تخلو من الحِكم، والتأملات النفسية، والتشبيهات العميقة، حتى تكاد كل فقرة تصلح أن تُقتبس كنصٍ مستقل، وهو ما يجعل النص قابلًا للتأمل أكثر من القراءة العابرة.وفي خاتمة الرواية، لا تُغلق الحكايات، بل تُفتَح ملفات جديدة، كأن الكاتبة تقول: لا شفاء من الحبّ، بل ترويض للألم. الكتابة إذًا هي “فلوزاك” الحقيقي، ليست دواءً كيمائيًا بل طقسًا روحيًا يمكّن القلب من احتمال الخسارات.

“فلوزاك” عمل سردي جريء، متداخل الأنسجة، يرفض القالب الجاهز، ويفتح الباب لرؤية الرواية كعيادة مفتوحة لمرضى الحياة. رواية عن العطب، عن الحب بوصفه دوارًا، وعن الكتابة حين تكون النافذة الأخيرة نحو النجاة.